家づくりコラム

【注文住宅】気密測定とは?C値って何?費用や方法、タイミングなどを紹介

目次

気密測定は隙間を特定してC値で示し、1.0(c㎡/㎡)以下が高気密とされます。専用機器を用いて測定され、新築段階での実施が推奨されています。高気密だと快適な住環境と省エネ効果が期待できるため、気密測定を行うことは注文住宅の性能評価において重要です。

この記事では、気密測定の方法や費用、タイミングについて詳しく解説します。家づくりを検討している方はぜひ参考にしてください。

気密測定とは何か?

気密測定は住宅内部と外部の隙間を測定し、気密性を評価する試験です。得られるC値は冷暖房効率や快適な住環境に影響を与え、高い気密性が安定した温度環境を実現します。ここでは、気密測定について解説します。

そもそもC値の意味とは?

C値は気密測定の結果で、1平方メートルあたりの隙間面積を示し、「家の大きさに対して、どれくらいのスキマがあるのか?」を表す数値のことです。

気密性を評価する重要な指標であり、一般的にC値が1.0(c㎡/㎡)以下の場合は高気密とされます。この数値が低いほど、住宅内部の空気が外に漏れにくく、エネルギー効率が良くなります。一方、C値が1.0を超えると気密性が劣り、外部の影響を受けやすくなります。

快適な住環境を実現するためには、0.7~0.5を目指すのがおすすめで、目標とするC値を設定し、それに基づいた設計や施工を行うことが重要です。

気密測定の基本的な試験方法

気密測定には、通常専用の測定機器を用いて行います。住宅の換気口や開口部に目張りを施し、これによって計画された隙間以外をカバーします。その後、測定機器を使って住宅内の気圧を調整し、外部に向けて空気を送り出すことによって、建物内部の隙間の大きさが計測されます。この手法は、住宅全体の気密性を正確に把握するための一般的な方法です。

測定結果は、気密値(C値)として算出され、建物の面積における隙間の割合を示します。このプロセスを経ることで、実際の隙間だらけの状況を把握し、必要な改善策を講じることができます。

高気密高断熱の家で後悔すること|有効な対策6選をポイント解説について詳しくはこちら

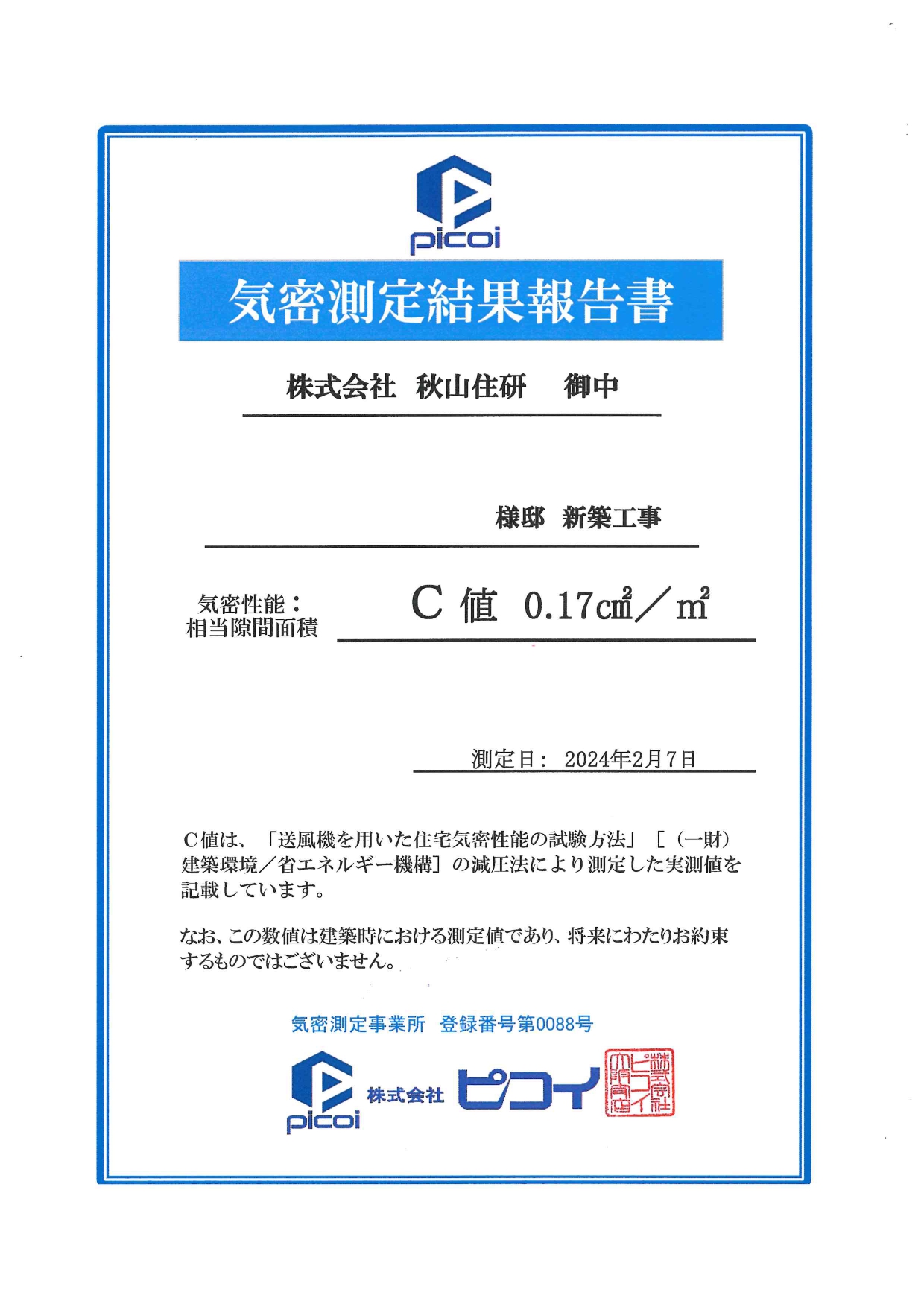

キノエデザインでの気密測定

キノエデザインでは、お客様のご要望に応じて、有償にて気密測定を実施しております。過去実施したお家に関しては上記の報告書のような結果がでておりますので、ご安心して暮らせるようにしております。

キノエデザインでは基礎断熱を採用。「基礎断熱」は、床下空間も室内空間のひとつと考え、基礎のコンクリート自体を断熱材で覆う施工法です。

床断熱は床下に断熱材を敷くのに対して、基礎断熱は床下ではなく住宅の基礎立ち上がり部分を断熱材で覆う施工法です。換気口の設置は不要なので気密性が高く暖かい住宅を作るのに適していると言われています。

その気密性・断熱性の高さから、特に寒冷地で多く採用されています。

気密測定の費用

気密測定の費用は実施する調査会社により様々ですが、地域や環境によって出張費が加算されることがあります。また、住宅の広さや施工業者の経験によりコストが変動するため、複数の業者から見積もりを取り、比較することが重要です。気密測定は省エネや快適な住環境に寄与し、高い費用対効果が期待できます。

さらに、これは先行投資としての意味もあり、長期的には利益をもたらす可能性があります。以上の点を考慮し、賢く選択することが大切です。

気密性が悪い家に起こることとは?

家づくりにおいて、気密性も考慮しましょう。ここでは気密性が悪い家に起こることを紹介します。

夏は暑く、冬は寒い家になる

気密性能が低い家は隙間が多く、外の空気が自由に出入りし、夏場には外から熱い空気が入り込み、室内温度が上昇します。その結果、エアコンを使用しても効率が悪く、電気代がかさむことがあるでしょう。

冬になると、外の冷たい空気が侵入し、室内が寒くなり暖房を入れても、すぐに冷え込んでしまうため、快適な環境を保つのが難しくなります。このように、気密性が悪い家は、季節ごとの快適さを損なう要因となります。

エネルギー効率も悪い

気密性が悪い家では、隙間から冷たい風が入り込み、冬場は暖房効率が大幅に低下します。例えば、エアコンを強く運転し続けないと快適な温度を保てず、その結果、電気代がかさむことになりでしょう。これは、エネルギーの無駄遣いに繋がり、環境にも良くありません。

内部結露によるシロアリなどの問題

気密性が悪い家では、内部結露が発生しやすくなります。特に、冬季に冷えた外壁や床下、小屋裏では、湿気が隙間から外に逃げる際に結露が生じることがありこの結露は、木材や断熱材に水分を供給し、シロアリの発生を助長する要因です。

シロアリは湿気の多い環境を好み、壁内や床下に巣を作ることがあり、結果として、家の構造が損なわれ、修繕費用が膨らむリスクが高まります。

隙間から雨漏り

気密性が悪い家では、隙間が多く存在します。これにより、空気だけでなく水も侵入しやすいです。特に、雨が強い日には、屋根や壁の隙間から雨水が入り込み、雨漏りを引き起こすことがあります。

例えば、窓の周りや外壁のひび割れが気密性を損なう要因となり、そこから水が浸入することが考えられます。また、雨漏りは見えないところで進行するため、気づかないうちに内部構造を傷めることもあり、これにより、カビの発生や木材の腐食といった問題が生じることもあるのです。

健康被害

気密性が悪い家では、隙間から外気が入り込み、換気システムが正常に機能しなくなることがあります。その結果、室内の空気が澱み、二酸化炭素(CO2)濃度が上昇し、特に、子どもや高齢者はこの影響を受けやすく、頭痛やめまい、集中力の低下などの症状が現れることがあります。

さらに、ハウスダストやカビの増加も懸念されるでしょう。湿気がこもることでカビが繁殖し、アレルギーや喘息の原因となることがあるのです。このように、気密性が低い住宅は、住む人の健康にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。

気密測定のメリットとデメリット

気密測定により住宅の性能を数値で確認でき、改善点が明確になり、効率的な冷暖房や快適な住環境も期待できます。ここでは、気密測定のメリットとデメリットについて解説します。

気密性を確保するメリット

気密性を確保することには多くのメリットがあります。高い気密性の住宅では、温度差を小さく保つことが容易になるため、冬は暖かく、夏は涼しい快適な空間となるでしょう。これにより、住人が快適に過ごすことができるでしょう。

さらに、気密性が高いとエアコンや暖房機器の稼働が効率的になり、エネルギーの使用量が減少します。この結果、光熱費の節約が可能となり、長期的に見れば経済的な負担も軽減されるのが特徴です。

また、気密性の良い住宅は、湿度を一定に保つ効果も高まるため、結露やカビの発生を防ぐ役割も果たすでしょう。

気密性能が重要な理由については下記記事にて詳しく解説しております。

気密測定に対するデメリット

気密測定にはいくつかのデメリットがあります。まず、専門業者に依頼するため、測定にはコストがかかります。特に、住宅が広い場合や業者が遠方にいる場合、費用が高くなることがあります。

また、測定結果が期待外れだった場合、施工をやり直す必要があり、工期が延びたり追加費用が発生したりする可能性があり、精神的な不安を感じることもあるため注意が必要です。気密測定を行う際は、デメリットも十分に考慮してください。

気密測定を行う適切なタイミング

建物の施工段階で気密測定を行うことで、隙間や不具合を早期に発見し、修正が可能です。測定する理想的なタイミングは、外壁や屋根の施工前です。ここでは、気密測定を行う適切なタイミングについて解説します。

中間気密測定と完成気密測定の違い

中間気密測定と完成気密測定は、それぞれ異なる目的があります。中間気密測定は、建物の施工途中に行われ、壁や天井、床の状態が変更可能な段階で実施されます。この測定により、隙間や漏れを早期に発見し、適切な対策を講じることができます。

一方、完成気密測定は、全ての施工が終わった後に行われ、建物全体の気密性を確認する最終的な評価です。この段階では問題があれば再施工が必要ですが、改修が難しい場合もあります。したがって、測定するタイミングでの違いを理解しておくことが重要です。

気密測定を望む際の施工会社とのやり取り

気密測定を希望する際は、施工会社とのコミュニケーションが重要です。測定のタイミングや方法について具体的な要望を事前に伝えることで、施工会社もスムーズに対応できます。

特に中間気密測定を計画する場合、実施する段階を明確にすることが大切です。施工途中での確認を求める際は、施工業者に意図をしっかり説明し、理解を得る必要があります。

最終的な測定結果は住宅の性能に直結しますので、信頼できる施工会社を選び、測定に関する詳細な情報を求めることが、理想の住まいを実現するための重要な要素となります。

気密性を高める家づくりのポイント

気密性を高めるためには、施工段階での隙間補修が重要です。例えば、窓やドアの取り付け位置を工夫することで、隙間を最小限に抑えられます。また、施工時には部材同士がしっかり密着するように施工し、空気漏れを防ぐことが求められます。

さらに、壁と床の接続部分や配管周りにはシーリング材を使用し、しっかりカバーすることが効果的です。滑り出し窓など気密性の高い窓を選ぶことも大切です。コンセントやスイッチボックスには専用の気密材を使用して、漏気を防ぐことができます。

こうした工夫を取り入れることで、気密性を向上させることが可能です。

気密測定器を使用した具体的な手順

気密測定は、基本的に専門の業者に行います。気密測定器を使用した手順は、いくつかのステップに分けられます。

初めに、測定する住宅内部の換気口や窓を目張りし、計画の中で必要な隙間を排除します。この作業は測定結果に影響を及ぼすため、正確さが求められます。次に、気密測定器を設置し、機器を稼働させます。これによって住宅内部の気圧が変化し、隙間からの空気の流入や流出が計測されます。

測定結果は気密値として表示され、これをもとに住宅の気密性が評価されます。このプロセスを通じて、具体的な数値データを得ることができ、今後の改善点がクリアになるのが特徴です。

気密測定をして、家づくりを成功させましょう

気密測定は快適で健康的、かつエネルギー効率の高い住環境づくりに欠かせない重要なステップです。住宅の性能向上を目指す際には、気密性の確保と測定を取り入れることで、快適さと経済性を両立できる家づくりが可能となります。リフォームや建て替えを考える際にも、ぜひ気密測定を活用して理想の住まいを実現してください。

キノエデザインは、兵庫県を中心に注文住宅の施工を行っています。お客様のご要望をしっかりとお伺いしたうえで、高性能で居心地の良い健康住宅をご提案しますので、家づくりの際はお気軽にご相談ください。

▼関連する記事

断熱等性能等級とは?高断熱の家を建てる際の注意点やコツを紹介

輻射式冷暖房とは?導入費用やメリットデメリットを把握して快適住宅

▼よくある質問

気密測定に関するよくある質問

気密測定の数値の目安は?

気密測定の数値は、住宅の気密性能を示す重要な指標です。一般的に、C値(相当隙間面積)は0.5cm²/m²以下が高気密住宅の目安とされています。この数値が小さいほど、住宅の隙間が少なく、気密性が高いことを示します。高気密住宅は、冷暖房効率が良く、省エネルギー性能が高いため、快適な室内環境を保つことができます。気密測定は、住宅の性能を確認するための重要な工程であり、施工の質を評価する基準にもなります。

気密測定の料金はいくらですか?

気密測定の料金は、地域や業者によって異なりますが、一般的には数万円から十数万円程度が相場です。具体的な料金は、建物の規模や測定の目的、測定方法によっても変動するため、複数の業者から見積もりを取ることをお勧めします。また、気密測定を新築工事の一環として行う場合、工事費用に含まれることもあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

気密測定の原理は?

気密測定は、建物の気密性を評価するための方法で、主に「ブロワードアテスト」と呼ばれる手法が用いられます。このテストでは、建物内の空気を強制的に排出または吸入することで、室内外の圧力差を作り出し、その際の空気の流出入量を測定します。具体的には、ドアや窓に特殊なファンを設置し、建物内の気圧を変化させ、その圧力差に基づいてどれだけの空気が漏れているかを計算します。この測定により、建物の隙間や漏れの程度を数値化し、気密性を評価することができます。気密性が高いほど、エネルギー効率が良く、快適な室内環境を維持しやすくなります。

気密性の基準値はいくつですか?

気密性の基準値は、一般的にC値(相当隙間面積)で表されます。C値は、住宅の延べ床面積に対する隙間面積の割合を示し、単位はcm²/m²です。高気密住宅の基準としては、C値が1.0cm²/m²以下であることが望ましいとされています。これにより、外気の侵入を抑え、冷暖房効率を高めることができます。地域や建物の用途によって求められる基準は異なる場合がありますので、具体的な数値は専門家に確認することが重要です。